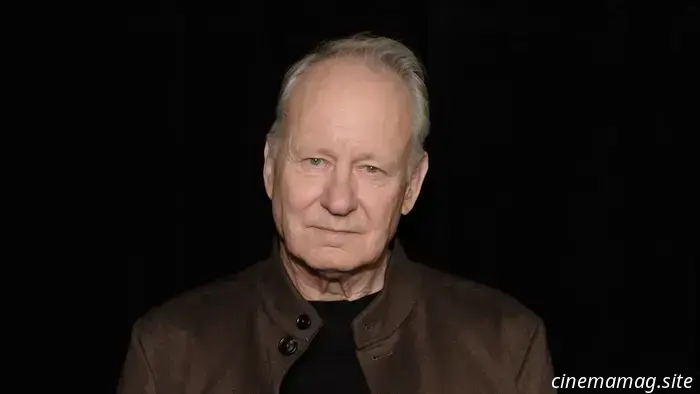

«Не всем нужно нравиться»: Стеллан Скарсгард о сентиментальной ценности и страдании

В мою последнюю ночь на Международном кинофестивале в Морелии ужин состоялся в Lu, ресторане, специализирующемся на кухне Мичоакана. За роллами из хикамы и тостадой Сан-Панчо разговоры варьировались от Эдди Маллера из TCM о Дороти Б. Хьюз до режиссёра Грегори Нава о второй франко-мексиканской войне и размышлений Стеллана Скарсгарда о ежедневных демонстрациях, которые закрывали магистрали по всему городу.

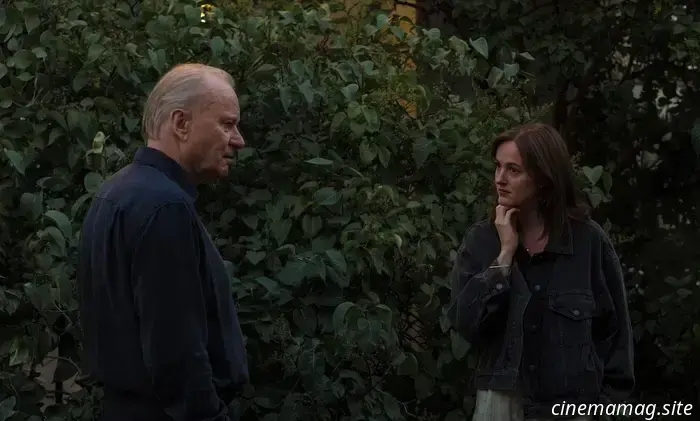

Скарсгард приехал в Морелию показать «Sentimental Value», свою первую совместную работу с Йоакимом Триером. В фильме он играет Густава Борга, кинорежиссёра, долгое время оторванного от своих дочерей Норы (Ренате Рейнсве) и Агнес (Инга lbsdotter Lilleaas). На этапе карьеры, когда всё более трудно ставить постановки, Густав пытается вовлечь неохотную Нору в глубоко личный сценарий, который также привлёк Рэйчел Кемп (Элль Фэннинг), голливудскую звезду.

За ужином он говорил о фильме в терминах своих отношений с детьми, с режиссёрами и с искусством в целом. Позже мы поговорили по Zoom о его актёрском процессе, по мере того как фильм выходит в кинотеатры США.

The Film Stage: Можете рассказать о создании персонажа Густава? Вы говорили, что роль в сценарии была не очень проработана. Пишете ли вы заметки и готовите предысторию?

Стеллан Скарсгард: Я считаю, что если я сяду дома и придумаю предысторию, создам кучу событий, произошедших с Густавом в жизни, то тогда мне придётся ей придерживаться. Иногда слышишь, как актёры говорят режиссёру: «Мой персонаж бы так не поступил». Откуда вы знаете? Почему вы думаете, что ваш персонаж проще, чем вы сами? Ваш персонаж может быть сложнее и многограннее, чем вы можете себе представить. Нельзя умалять персонажа до пределов собственного воображения. Надо оставить пространство.

Но это не всегда работает, верно? Когда ты Барон Харконнен в «Дюне», по сути сидящий в ванне с нефтью, сколько у тебя свободы?

Да, я не думал о его детстве. Возможно, над ним издевались в детстве, но я этого не использовал.

Насколько неприятной была эта роль?

Довольно неприятной. Было довольно жарко, но это было отвратительно. Маслянисто. Меня прижимали грузом, чтобы мой костюм не всплывал, как шар.

Насколько в образе Густава вы опирались на собственный опыт?

Я опираюсь на весь свой опыт, потому что у меня нет ничего другого, на что можно опереться. Но я не пытаюсь поверхностно переложить свой опыт в фильм или в работу. Скорее я — глина, материал, из которого леплю этих персонажей. Это мои чувства.

Но Густав во многом очень отличается от меня. Хотя нам вроде бы одинаковый возраст, он однозначно из другого поколения; он более традиционного склада. Мои отношения с детьми тоже совсем другие, гораздо более расслабленные.

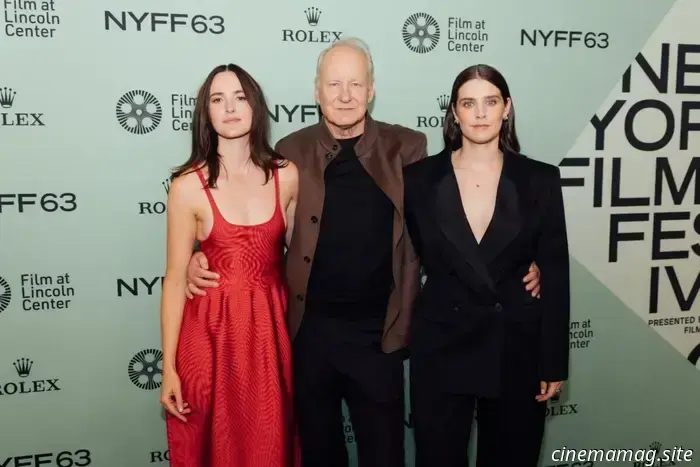

Премьера «Sentimental Value» на Нью-Йоркском кинофестивале. Фото Шона ДиСерио.

А как насчёт вашего опыта с режиссёрами? Он как-то проявился?

Ну, моя первая мысль была, конечно, местью — шанс отомстить всем режиссёрам, с которыми я работал. Я очень быстро отказался от этого, потому что, во-первых, персонаж не обязательно должен быть режиссёром. Он может быть художником — живописцем, музыкантом, писателем. Для меня было важно показать, что в своей профессии, в своём искусстве, он очень-очень чувствителен. Он очень способен описывать чувства, эмоции и психологию, чего он не способен делать в личной жизни. В реальной жизни его инструменты слишком неуклюжи.

Вы считаете, что это нормально для художников? То, что делает их творческими, может при этом делать их не очень приятными в личном общении?

Так может быть. Не обязательно так, но может. Последние 30 лет я снимаюсь четыре месяца в году, а затем восемь месяцев в году меняю подгузники. Вот такое соотношение. Но это не значит, что я всегда был рядом. Возможно, я был отсутствующим мыслями, в определённом смысле.

Когда я спрашиваю у своих восьми детей, каким я был отцом, я слышу разные ответы. Потому что некоторым из них нужно было много внимания, а некоторым — нет. На самом деле это не так уж важно. Как бы хорошо ты ни старался, ты всё равно несовершенен.

Для художника работа — это его жизнь. Это ты, твоё бытие. Это то, кто ты есть. Это всёохватывающе; это как будто поглощает тебя больше, чем какая-либо другая работа. Думаю, если ты отказываешься от своего художественного труда или идёшь на компромисс, ты уже не тот, потому что это — твоя идентичность. Художникам всегда сложно сочетать работу с личной жизнью, как мне кажется.

Вы верите, что художники должны страдать ради искусства? Густав, безусловно, страдает.

Нет. Не обязательно страдать. Я имею в виду, всегда есть обычные страдания. Жизнь приносит их сама. Так что страданий от жизни и так хватает, чтобы не искать их дополнительно. Страдание не делает тебя лучшим.

Густав хороший режиссёр?

Я решил, что да. Я думал о нём как о представителе другого поколения, своего рода восточноевропейском режиссёре середины шестидесятых — кто-то вроде Миклоша Янча, кто использует длинные планы. Но я также хотел, чтобы вы увидели чувствительность Густава, когда он работает с Элль. Это другая сторона его, которую нужно показать, чтобы контрастировать с его неумением общаться с дочерьми.

Разве он не так же неумёрен с Элль, как и с дочерьми? Когда он врёт ей, что реквизитный табурет — тот самый, на котором его мать покончила с собой.

Это шутка. Частично это жестоко, но это смешно. И он может так сказать, не предавая Элль. Она всё время спрашивает про самоубийство. Его ответ: «Это не моя мать. Это не про мою мать». Он повторяет это снова и снова. И на самом деле это не про мать. Это про его дочь, но он не скажет это Элль.

Что в нём интересно, так это скорее то, чего он не понимает или чего не знает. Он не в состоянии протянуть руку своим дочерям, но он этого не осознаёт. Он не рассматривает свой сценарий как средство коммуникации или что-то в этом роде.

Так что это разочаровывает всех участников. Ни он, ни его дочери не найдут удовлетворения.

Финальный взгляд в фильме интересен. Это такой деликатный момент. Они как бы удивлены тем, что почувствовали, когда сняли эту сцену вместе. И это чудесно. Это не тот счастливый конец, где все проблемы решаются, но это даёт надежду на открытие, надежду на прощение. На примирение. Что само по себе может быть счастливым концом.

Мне нравится ваше употребление слова «открытие», потому что Нора идёт в проект отца совсем не желая этого делать. Когда она выполняет длинный дубль в конце фильма, она видит новый мир, новый способ взглянуть на свою жизнь и на своего отца.

Абсолютно. В этом смысле, возможно, можно сказать, что искусство исцеляет. Может быть, исполнение этой роли в этом конкретном фильме помогло ей чуть лучше понять себя и отца. Она так же удивлена, как и он.

Думаете, у ваших персонажей есть что-то общее? Вы ищете что-то конкретное в роли?

Как актёр, ты просто наёмный работник. Ты входишь во вселенную другого человека и пытаешься быть полезным, помочь режиссёру создать мир. Поэтому очень трудно иметь какой-то художественный почерк, который продолжался бы через всю карьеру. Это не похоже на живопись, где можно сказать: «Это типичный Брак» или что-то в этом роде. Но я надеюсь, что моё видение человечности как-то ощутимо. Оно как-то узнаваемо в моих персонажах, даже если это негодяи или монстры — кто бы ни был, он отражает моё видение мира. Это довольно тщеславно и глупо в это верить. Но я надеюсь, что в какой‑то мере это так.

Вы создаёте искусство отчасти для того, чтобы представить своё видение мира. Что меня поражает, так это то, что вы находите тот же гуманистический взгляд в таком широком диапазоне персонажей. Например, Нильс из «In Order of Disappearance» — жестокий убийца, который в то же время мстит за сына.

Он неправ, но это не делает его менее человечным.

Вы говорили, что Густав принимает глупые решения, но вам всё равно нужно было сделать его симпатичным. Как это сделать с таким убийцей, как Нильс?

Показывая его человечность. Я имею в виду, не все обязаны быть симпатичными. Но они должны быть понятными в каком‑то смысле. Нужно понять, что злые поступки, как и добрые, не происходят из пустоты. Для добра нужна плодородная почва. И для зла тоже нужна плодородная почва.

Можно показать сложность персонажа за секунду: просто маленький проблеск в глазах, небольшое колебание в жесте, что‑то в том, как произнесена реплика. Это то, что пробуждает сострадание у зрителя. Можно сделать это очень просто, очень быстро, и при этом не идти на компромисс в других смыслах с ролью.

Как Лютен Рил в «Андоре», который должен отправлять своих друзей на смерть, чтобы революция могла продолжаться. Мы всё равно видим у него сострадание, его раскаяние.

Определённо. Тони Гилрой — эксперт по революциям и по революционерам. Он прекрасно знает психологию, стоящую за революциями. Он понимает присущий им конфликт.

Вам не очень нравится работать в телевидении?

Нет, потому что я не могу делать то, что делаю в фильмах Йоакима Триера. Я сделал исключение для «Андора», потому что это не было традиционным телевидением. Обычное телевидение написано так: всё находится в тексте, всё объяснено. Так что неважно, кто это играет или кто режиссирует; люди поймут даже пока они стирают или моют посуду. Это дешёвое повествование для бедняков, простое и лёгкое. Я впадаю в депрессию, когда смотрю такое.

«Sentimental Value» сейчас выходит в ограниченный прокат.

Другие статьи

7 подробностей отношений Бэтмена и Робина, о которых никто не любит говорить

Бэтмен и Робин состоят в странных и, возможно, незаконных отношениях. Давайте обсудим это подробно.

7 подробностей отношений Бэтмена и Робина, о которых никто не любит говорить

Бэтмен и Робин состоят в странных и, возможно, незаконных отношениях. Давайте обсудим это подробно.

Анонс комикса – Звёздные войны: Гиперпространственные истории – Волны ужаса №3

Star Wars: Hyperspace Stories – Tides of Terror #3 выйдет в среду, и ниже мы публикуем официальное превью, любезно предоставленное Dark Horse Comics… Ситуация на борту исследовательской станции Аксил…

Анонс комикса – Звёздные войны: Гиперпространственные истории – Волны ужаса №3

Star Wars: Hyperspace Stories – Tides of Terror #3 выйдет в среду, и ниже мы публикуем официальное превью, любезно предоставленное Dark Horse Comics… Ситуация на борту исследовательской станции Аксил…

Tamashii Nations представляет фигурки S.H.Figuarts Эльфабы и Глинды по мотивам «Wicked».

Tamashii Nations представила фигурки серии S.H.Figuarts Эльфабы и Глинды, вдохновлённые сходством с Синтией Эриво и Арианой Гранде в ролях персонажей в фильме Джона М. Чу…

Tamashii Nations представляет фигурки S.H.Figuarts Эльфабы и Глинды по мотивам «Wicked».

Tamashii Nations представила фигурки серии S.H.Figuarts Эльфабы и Глинды, вдохновлённые сходством с Синтией Эриво и Арианой Гранде в ролях персонажей в фильме Джона М. Чу…

Восемь отличных тюремных фильмов, которые вы могли пропустить

Кейси Чонг из Flickering Myth представляет восемь отличных тюремных фильмов для вашего списка для просмотра... Знаковые тюремные фильмы, такие как «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Папийон» и «Побег из Алькатраса»...

Восемь отличных тюремных фильмов, которые вы могли пропустить

Кейси Чонг из Flickering Myth представляет восемь отличных тюремных фильмов для вашего списка для просмотра... Знаковые тюремные фильмы, такие как «Побег из Шоушенка», «Зелёная миля», «Папийон» и «Побег из Алькатраса»...

.jpg) Рецензия на фильм «Arco» (2025)

Arco, 2025. Режиссёр — Ugo Bienvenu. В озвучивании: Juliano Krue Valdi, Romy Fay, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Andy Samberg, Flea, Roeg Sutherland, America Ferrera, Zo…

Рецензия на фильм «Arco» (2025)

Arco, 2025. Режиссёр — Ugo Bienvenu. В озвучивании: Juliano Krue Valdi, Romy Fay, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Andy Samberg, Flea, Roeg Sutherland, America Ferrera, Zo…

.jpg) Рецензия на фильм — Trap House (2025)

«Трэп-хаус», 2025. Режиссёр — Майкл Даус. В главных ролях: Дэйв Батиста, Бобби Каннавале, Кейт дель Кастильо, Джек Чемпион, София Лиллис, Уитни Пик, Тони Далтон, Инде Наварретте, Заир Адамс и Блу…

Рецензия на фильм — Trap House (2025)

«Трэп-хаус», 2025. Режиссёр — Майкл Даус. В главных ролях: Дэйв Батиста, Бобби Каннавале, Кейт дель Кастильо, Джек Чемпион, София Лиллис, Уитни Пик, Тони Далтон, Инде Наварретте, Заир Адамс и Блу…

«Не всем нужно нравиться»: Стеллан Скарсгард о сентиментальной ценности и страдании

В мой последний вечер на Международном кинофестивале в Морелии ужин прошёл в Lu, ресторане, специализирующемся на кухне Мичоакана. За рулетиками из хикамы и тостадой Сан-Панчо разговоры касались Эдди Маллера из TCM о Дороти Б. Хьюз, режиссёра Грегори Навы о второй франко-мексиканской войне и размышлений Стеллана Скарсгарда о ежедневных демонстрациях.