Reseña de Locarno: una sesión espiritista entre el yo y el cine, Blue Heron es un debut asombroso

En Nine Behind, uno de los cortometrajes más tempranos de Sophy Romvari, se oye a una joven sollozar por teléfono con su abuelo distanciado: “Quiero conocer a mi familia”. Es una frase que ha perseguido a todas las películas que la directora ha hecho desde entonces. Hija nacida en Canadá de inmigrantes húngaros, Romvari se ha ocupado durante largo tiempo de identidades fragmentadas, y su cine rebosa de jóvenes errantes y solitarios que intentan suturarlas. Incluso cuando no abordan directamente su linaje —como Grandma’s House, que superponía fotografías antiguas de su difunta abuela sobre planos del piso de la mujer en Budapest; Remembrance of Józself Romvári, un homenaje a su abuelo; y Still Processing, que lidió con la pérdida de dos de sus hermanos—, las obras de Romvari funcionan también como arqueologías personales. Situadas en algún punto entre la autobiografía y la ficción, se despliegan como sesiones mediúmnicas del yo y del cine, y pese a toda su soledad, hay algo inmensamente catártico en ellas, tanto para la directora como para el espectador. Por eso escribir sobre ellas puede ser tan difícil: nos enfrentan a una intimidad que puede hacer que las palabras suenen vacías, que nos empuja a considerar lo que puede decirse y lo que —como suele suceder en su obra— permanece oculto.

Blue Heron, el debut en largometraje de Romvari, vuelve a excavar en la propia historia de la directora, siguiendo a una familia húngara de seis miembros mientras se instala en un tramo anodino de suburbio en las afueras de Vancouver. La frase inicial, “Ahora me cuesta recordar gran parte de mi infancia”, pertenece a la hija más pequeña, Sasha (Eylul Guven); la película la dedica a su hermanastro mayor Jeremy (Edik Beddoes), un adolescente huraño y taciturno con un historial de conductas autodestructivas que nadie ha aprendido a manejar, y mucho menos a abordar. Sin embargo, Romvari se niega a descartarlo como un niño problemático. Sí, el chico está ciertamente mal, pero atraviesa Blue Heron como su personaje más misterioso y esquivo, y esa impenetrabilidad es una medida de la empatía de Romvari. En lugar de patologizar su dolor —una tendencia a la que sucumben sus propios padres—, nos invita a sentarnos con él y a deleitarnos en sus silencios prolongados, en los huecos entre las palabras y los recuerdos imperfectos que la Sasha adulta (Amy Zimmer), en la segunda mitad de la película, intentará recomponer.

Todas las obras de Romvari podrían leerse como ejercicios forenses en los que una joven adulta —a menudo una incipiente cinéfila— se convierte en una especie de detective, exhumando secretos del pasado familiar y lidiando con las consecuencias de esos descubrimientos. Pero en Blue Heron, la gramática visual literaliza esos impulsos investigativos. En lugar de exprimir la emoción barata con planos cerrados, Romvari y la directora de fotografía Maya Bankovic observan la acción desde una distancia respetuosa, dejando que la cámara se detenga fuera de ventanas y marcos de puertas, para luego recurrir a frecuentes zooms que empujan contra esas mismas barreras, como si quisieran escuchar a escondidas a los personajes. En manos de otro cineasta, esos movimientos podrían haberse sentido voyeuristas; en las de Romvari, hablan de los límites de la perspectiva de Sasha. Centrada como está en Jeremy, Blue Heron está atada al punto de vista de ella —las cosas que vio y oyó, las cosas de las que fue protegida— y hay momentos en que la cámara se siente como un artefacto que presencia la acción desde el futuro, manejado por alguien que no se limita a echar un vistazo a esos recuerdos, sino que busca devolverlos a la vida.

Esa es la tensión trágica en el corazón del cine de Romvari. Para el recién llegado, sus películas pueden parecer extensos álbumes familiares, pero no hay nada nostálgico ni empalagoso en la forma en que los hurga. Las fotografías antiguas, los videos y muchos otros recuerdos audiovisuales que salpican su obra son sudarios, y al desenterrarlos Romvari testimonia la imposibilidad de capturar algo tan fluido como el tiempo con la quietud de la fotografía. Los padres de Sasha a menudo empuñan una cámara para conservar fragmentos de dicha doméstica, pero hay una extraña tristeza flotando sobre esos intentos, una melancolía que nace de atesorar un momento con la plena conciencia de su pérdida inevitable. No se trata de reducir Blue Heron a una especie de funeral, sino de subrayar el afecto que Romvari derrama sobre estas personas y el mundo que habitan. La minuciosidad con la que ella y la diseñadora de producción Victoria Furuya recrean el telón de fondo de los años noventa de la infancia de Sasha —desde las prendas hasta los paisajes sonoros, con viejos dibujos de Looney Tunes resonando por la casa— no sugiere una ensoñación empalagosa por un pasado perdido, sino a una directora reconstruyendo ese milieu con un cuidado genuino por todas sus texturas.

Es un lugar común entre la crítica afirmar que la universalidad de una película depende de lo bien que clava los detalles —que una obra solo puede trascender realmente su entorno si lo captura con la máxima precisión y autenticidad—. Pero, ¿qué ocurre cuando esos detalles están arraigados en dolores inexpresables y abrasadoramente íntimos? Cierto, Blue Heron es una obra de ficción, muy distinta de la más directa Still Processing. Pero la familia de Sasha representa a la de Romvari, y lo más extraordinario de su primer largometraje es la contención con la que convoca una larga historia de duelo. “Hay cosas que no se pueden decir en voz alta”, observó la propia directora —notablemente, a través de subtítulos— en Still Processing, y ese hecho ineludible se mantiene aquí también. El guion de Romvari no revela: insinúa, y su película es tanto más angustiosa por la forma en que guarda sus secretos celosamente.

A mitad de la película, Blue Heron adelanta 20 años en el futuro. Ahora directora, Sasha se comunica con personas —amigos y extraños— en un intento por averiguar qué salió mal con Jeremy, si su destino podría haberse evitado de alguna manera. Invita a un grupo de asistentes sociales y los graba mientras dan su parecer. Como era de esperar, eso se reduce a no-respuestas: “es difícil predecir… es difícil decirlo”. Es un testimonio de la sinceridad desarmante de Romvari que Blue Heron no se esfuerce por ofrecer ninguna respuesta definitiva, y en el capítulo final —en el que pasado, presente y futuro coexisten, superpuestos— una reunión familiar se convierte en una desgarradora historia de fantasmas. Para una directora cuyos proyectos siempre han puesto a prueba la capacidad del medio para conjurar y reconciliarse con los espectros del pasado, parece el tipo de momento hacia el que Romvari ha trabajado desde el principio. Por un instante breve y milagroso, la catarsis de Sasha también es la nuestra.

Blue Heron se estrenó en el Festival de Cine de Locarno 2025.

Otros artículos

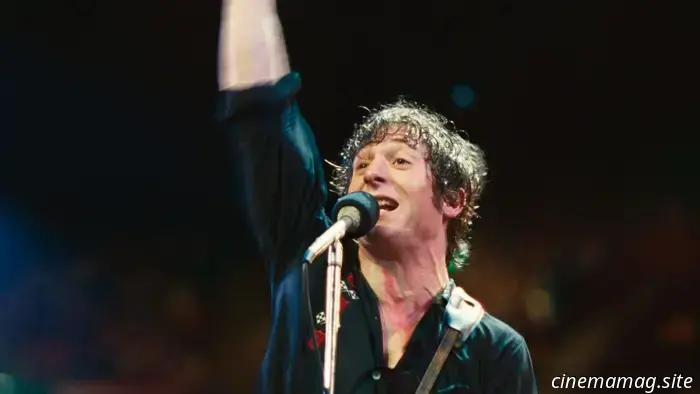

El 63.º Festival de Cine de Nueva York anuncia "Springsteen: Deliver Me from Nowhere" como Gala Spotlight

Tras haber dado a conocer sus selecciones Main Slate y Currents, el 63.º Festival de Cine de Nueva York ha revelado ahora su selección para la Gala Spotlight: Springsteen: Deliver Me from Nowhere, de Scott Cooper, cuyo estreno tendrá lugar el domingo 28 de septiembre. Cooper y los miembros del reparto Jeremy Allen White, Jeremy Strong y Odessa Young estarán presentes, junto

El 63.º Festival de Cine de Nueva York anuncia "Springsteen: Deliver Me from Nowhere" como Gala Spotlight

Tras haber dado a conocer sus selecciones Main Slate y Currents, el 63.º Festival de Cine de Nueva York ha revelado ahora su selección para la Gala Spotlight: Springsteen: Deliver Me from Nowhere, de Scott Cooper, cuyo estreno tendrá lugar el domingo 28 de septiembre. Cooper y los miembros del reparto Jeremy Allen White, Jeremy Strong y Odessa Young estarán presentes, junto

Space Ghost n.º 1 - Vista previa del cómic

Dynamite Entertainment lanza Space Ghost #1 el miércoles, y tenemos la vista previa oficial del número para ti a continuación; échale un vistazo… El Guardián de las Vías Espaciales regresa para más acción frustrando al mal en una serie completamente nueva — que comienza con la primera aparición de un villano clásico de Space Ghost. Mientras Space Ghost y Blip […]

Space Ghost n.º 1 - Vista previa del cómic

Dynamite Entertainment lanza Space Ghost #1 el miércoles, y tenemos la vista previa oficial del número para ti a continuación; échale un vistazo… El Guardián de las Vías Espaciales regresa para más acción frustrando al mal en una serie completamente nueva — que comienza con la primera aparición de un villano clásico de Space Ghost. Mientras Space Ghost y Blip […]

Qué ver este fin de semana en Nueva York: Luc Moullet, ¿Quién mató al osito de peluche?, Los amantes del puente y más

NYC Weekend Watch es nuestro resumen semanal de la oferta de repertorio. Film at Lincoln Center: comienza una retrospectiva de Luc Moullet que abarca toda su carrera; In the Mood for Love e In the Mood for Love 2001 continúan. Museum of Modern Art: comienza una retrospectiva de Michael Caine. Film Forum: comienza a proyectarse en 35 mm el montaje del director largamente perdido de Who Killed Teddy Bear? de Joseph Cates; An de Roman Polanski

Qué ver este fin de semana en Nueva York: Luc Moullet, ¿Quién mató al osito de peluche?, Los amantes del puente y más

NYC Weekend Watch es nuestro resumen semanal de la oferta de repertorio. Film at Lincoln Center: comienza una retrospectiva de Luc Moullet que abarca toda su carrera; In the Mood for Love e In the Mood for Love 2001 continúan. Museum of Modern Art: comienza una retrospectiva de Michael Caine. Film Forum: comienza a proyectarse en 35 mm el montaje del director largamente perdido de Who Killed Teddy Bear? de Joseph Cates; An de Roman Polanski

Reseña de Locarno: una sesión espiritista entre el yo y el cine, Blue Heron es un debut asombroso

En Nine Behind, uno de los primeros cortometrajes de Sophy Romvari, se oye a una joven sollozando por teléfono con su abuelo distanciado: «Quiero conocer a mi familia». Es una frase que persigue a todas las películas que la directora ha hecho desde entonces. Nacida en Canadá, hija de inmigrantes húngaros, Romvari se ha interesado desde hace tiempo por las identidades fracturadas, y